Una famiglia padovana

di fotografi

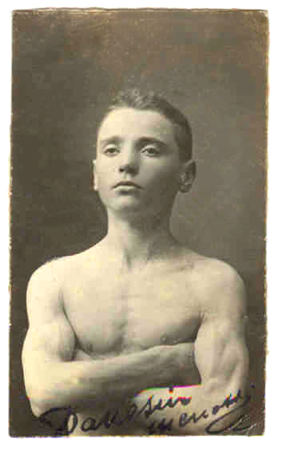

Menotti Danesin

(1894-1976)

Menotti Danesin, nasce a Padova il 29 Agosto 1894 da famiglia originaria da Venezia. Il padre Paolo Minotti e la madre Amelia Danesin. La madre, donna sensibile e amante della lirica, aveva trovato impiego come costumista al Teatro Verdi di Padova, mentre Paolo libraio, fotografo e tipografo, svolgeva la sua attività a Padova in Piazza dei Signori (al tempo Piazza Unità d’Italia).

[nota – pag .6/8 in Quaderni Territorio I/- Mi venga a trovare col tram, saluti e baci da Teolo –- Cartoline di Teolo edite da Paolo Minotti dall’inizio del secolo alla prima guerra mondiale. a cura di Sergio Giorato) Comune di Teolo 1995. In “Immagini e cronache del ventennio” – a cura di Sergio Giorato. Comune di Teolo 1999 “(…) Paolo Minotti – fotografo padovano autore di una prima campagna fotografica relativa al comprensorio Euganeo – tra l’inizio del secolo e la prima guerra mondiale. Il lavoro del Minotti rappresentò una prima ricognizione visiva dell’intero comprensorio euganeo, importante anche perché forse la prima volta il paesaggio dei Colli potè entrare nella rappresentazione iconografica che sino ad allora si era occupata quasi esclusivamente delle grandi emergenze architettoniche od artistiche].

I genitori si incontrano ad una rappresentazione teatrale. La loro fu una vicenda travagliata (il padre, Paolo Minotti era già sposato e con un figlio).

[Il figlio Carlo – cs. Nota 1 in Quaderni Territorio. - Nota biografica a pg.97 di “La memoria e l’oblio” ritratti di fotografi padovani 1840-1940 Editrice Zielo 1992.]

Menotti fu il primogenito di cinque figli nati da questa lunga ed appassionata relazione: Menotti, Gino, Cara Maria, Paolo e Zaira) e presero il cognome della madre Amelia Danesin. Il nome Menotti gli fu dato in omaggio al figlio dell’amato Garibaldi.

Fin da ragazzino Menotti amò l’atletica leggera e la ginnastica.

A 12 anni, inizia il suo apprendistato lavorativo alle dipendenze del fotografo Fiorentini, del quale diventa l’allievo prediletto dopo tre anni, passa allo studio del cav. Turola in Via Roma 39. Sotto la guida di quest’uomo schivo e di poche parole ma di grande capacità, si appassiona ancor più alla fotografia e affina le sue tecniche di ripresa e di stampa favorito e sostenuto da un innato talento.

Giovane atleta

sul fronte albanese

Allo scoppio della I° guerra mondiale viene arruolato in fanteria. Prima mandato a La Thuile, al confine francese nel gruppo sciatori e poi al fronte. Combatte ad Arsiero nel vicentino, poi sui monti asolani. Ha solo18 anni quando viene trasferito sul fronte albanese. L’8 agosto del 1916 per rientrare in Italia, si imbarca assieme a 2500 fanti sulla nave Principe Umberto. La sera, in navigazione in mare aperto, spossati ed esausti, la nave viene silurata. Prima che affondasse, Menotti si getta in acqua con addosso ancora la divisa e faticosamente si allontana a nuoto per non venire risucchiato dall’inabissamento della nave. Resta tutta la notte in acqua. Una scialuppa poi lo trae in salvo ma per farlo salire – carica com’era – tutti dovettero spogliarsi e buttare a mare gli indumenti per alleggerire il carico. All’alba verranno recuperati da un cacciatorpediniere e sbarcati a Bari.

Menotti, appena toccato terra, volle rituffarsi subito in acqua e, solo dopo aver raggiunto a nuoto una lontana boa, pensò d’essere veramente salvo, si disse: “ce l’ho fatta!” Quel gesto lo aveva sentito come necessario per vincere subito la naturale avversione e paura per il mare che quell’avventura poteva lasciargli.

Dopo poco viene trasferito nelle trincee del Carso, in una pietraia qui, finita l’acqua e per non morire disidratati, lui e i suoi commilitoni sono costretti a succhiare, a masticare le poche erbe e foglie che trovano in mezzo ai sassi ma così tutti si ammalarono di colera. Il Colonnello li fa allora isolare su una collinetta con il proposito di ritornare dopo la quarantena e recuperare i sopravvissuti. I colerosi furono lasciati con dei viveri ma anche con tanta calce da mettere in bocca a chi moriva. Pieni di pidocchi, divorati dagli insetti e senza niente per disinfestare sé stessi e il proprio giaciglio, solo pochi sopravvissero tra cui egli stesso.

Lo rimandarono subito in trincea e in quel periodo conobbe Cesare Battisti.

Svolgendo il suo incarico di radiotelegrafista, in una sortita d’avanscoperta, venne catturato e fatto prigioniero e, con estenuanti marce a piedi, mandato al campo di concentramento di Mauthausen dove vi rimase 18 mesi, fino alla fine del conflitto.

Il campo di concentramento era suddiviso in diverse baracche ognuna indicata con le lettere progressive dell’alfabeto: a,b,c,d ecc. (Un metodo che serviva per selezionare i prigionieri in base all’istruzione e al titolo di studio). Gli fecero un esame per la destinazione della baracca. Erano domande sulla sua professione da borghese e altre di cultura generale. Lui, pur avendo conseguito la sola licenza elementare ma con una vasta cultura da autodidatta, venne mandato nella baracca A, quella degli intellettuali. Lì, fra gli altri, ebbe come compagni il pittore Giulio Oppi lo scultore Paolo Boldrin (con cui strinse amicizia). L’essere nelle sezione A significava, sì patire come tutti i crampi della fame, ma evitare almeno molte incombenze umilianti oppure faticose come andare a scavare trincee. Addetto ad espletare vari servizi del campo riuscì a costruirsi fortunosamente e pezzo su pezzo una macchina fotografica e con un procedimento particolare anche delle lastre sensibili.

Di nascosto riuscì così a immortalare momenti e situazioni che avvenivano in quel luogo. Lastre preziosissime per lui, tanto che, quando ebbe il sentore della fine della guerra, scappò per tornare a Padova, percorse tutto il lungo tragitto a piedi spingendo una carriola con solo poche cose, fra cui la rudimentale macchina fotografica e le pesantissime lastre che documentavano le tante sofferenze viste e sofferte.

Ritornato civile prese contatto nuovamente con lo studio fotografico del cav. Turola sempre in Via Roma . In quel periodo conosce Francesca (Fanny) Rinaldi, una giovane fotografa originaria di Genova. Si sposano e aprono assieme uno studio fotografico in Via San Fermo. Dall’unione nasce Fernanda, una bambina che però morirà a soli sei mesi. Dopo tre anni di matrimonio, incinta per la seconda volta, muore di polmonite anche la giovane moglie.

Rimasto solo, apre un suo studio fotografico in un vecchio stabile al n. 2 di Via San Clemente, tra piazza della Frutta e piazza dei Signori con la dicitura “Foto industriali, Riproduzioni d’arte, Fotomontaggi, Ritratti artistici”.

Per un “ritratto artistico” fa la conoscenza di Elvira Ferrara. Una donna bella ed elegante, nata in Germania da genitori italiani e che lavorava come corrispondente italiana con la Germania alla Banca Commerciale di Padova. Nel 1924 si sposano ma per le leggi vigenti lei così perde l’impiego. (Alle donne sposate allora non era permesso avere un lavoro esterno). Avranno tre figli. Nel ‘25 nasce, Fernanda, l’unica a sopravvivere. Il maschietto muore subito e un’altra bambina, Silvana, vive solo pochi giorni. (L’amatissima moglie morirà nel ’54).

Francesca (Fanny) Rinaldi la prima moglie.

Elvira Ferrara la seconda moglie.